Balade nordique

Ouvert en 1998, revu, corrigé et modernisé en 2022, le Sentier de la Tourbière zigzague au cœur du Marais Rouge qui jouxte le village des Ponts-de-Martel. C’est 2800 mètres de chemins et de passerelles, accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour explorer cet habitat marécageux, admirer ses paysages nordiques, observer sa faune et sa flore, mieux comprendre son exploitation par l’homme… Didactique et vivifiante, cette balade est le complément idéal – pour ne pas dire indispensable – à la visite de la Maison de la Tourbière.

Retour à la tourbe

Ouverte depuis décembre dernier aux Ponts-de-Martel, la Maison de la Tourbière sert d’écrin à un espace muséal, un centre de compétences et un hôtel-restaurant.

Récemment inaugurée, la Maison de la Tourbière aux Ponts-de-Martel (NE) raconte, via un espace muséal et un sentier didactique, la riche histoire à la fois humaine et naturelle de ces hauts-marais qui ont failli disparaître du paysage helvétique, à la suite d’une véritable ruée vers cet or noir. Reportage

Une ligne de chemin de fer relie en une vingtaine de minutes La Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-Martel. Mise en service en 1889, elle est l’un des rares témoins encore visibles de la ruée vers l’or noir (la tourbe) qu’a connue cette région entre la fin du XIXe siècle et le milieu des années 1980, entre le début de l’exploitation industrielle des tourbières et la mise sous protection des marais.

Le train traverse la large et bucolique vallée de la Sagne et des Ponts avec ses charmants villages et ses fermes neuchâteloises posées çà et là sur le pâturage. Paysage de carte postale, image d’Epinal qui ne cadre pas vraiment avec la dure réalité paysanne. La rame stoppe aux Ponts-de-Martel. Terminus, tout le monde descend. La Maison de la Tourbière n’est qu’à deux pas de la gare.

Ouvert depuis décembre dernier, inauguré officiellement le 20 avril, ce centre d’interprétation et de compétences niche dans une ancienne bâtisse entièrement réhabilitée, qui abrite également un hôtel et un restaurant. «C’est l’aboutissement d’un projet de longue haleine puisque ses origines, avec la création d’une fondation, remontent à plus de trente ans», précise Jacques Ayer, codirecteur de la partie culturelle et scientifique de la Maison de la Tourbière. Ce muséologue et paléontologue nous fait visiter les lieux. A commencer par le centre de compétences consacré à la recherche, la formation et l’éducation à l’environnement. «L’objectif est d’encadrer des étudiants, de soutenir des chercheurs, de former des professionnels qui travaillent avec le milieu marécageux et aussi de proposer des ateliers pédagogiques aux petits et grands.»

La nature outragée

A la suite de notre guide, nous pénétrons dans le centre d’interprétation de la Maison de la Tourbière. Autrement dit son espace muséal. «Celui-ci est complémentaire au sentier didactique (lire encadré) qui se situe tout près d’ici, dans le Marais Rouge.» Pour l’heure, nous nous trouvons sous la charpente mise à nu du bâtiment, dans une grande salle de quelque 100 m² consacrée à l’histoire naturelle et humaine des tourbières d’ici.

«Ce que j’ai voulu, c’est parler – au-delà du focus mis sur l’exploitation de la tourbe qui me paraît essentielle – de la relation des humains avec leur environnement», explique Jacques Ayer. L’exposition commence donc avec nos ancêtres néandertaliens qui ont été les premiers hominidés à arpenter les Montagnes neuchâteloises. Sans y laisser beaucoup de traces...

Saut ensuite dans le temps pour arriver au défrichement du Jura à la fin du Moyen Age. «On a défriché à un point tel que le bois est venu à manquer, ce qui a amené les gens de la région à se tourner vers la tourbe pour se chauffer. Il faut dire qu’une fois séchée, celle-ci brûle très bien et dégage même davantage de chaleur que le bois mais un peu moins que le charbon.»

Au départ, les tourbiers sont pour la plupart des paysans qui récoltent cette terre pour leur usage personnel. Il leur arrive aussi bien sûr d’en vendre à leurs voisins et au boulanger du coin. En fait, ce n’est qu’au tournant du XXe siècle que ça se gâte vraiment pour les tourbières. «Comme l’approvisionnement en bois et en charbon devient problématique, la demande en tourbe explose!»

La nature martyrisée

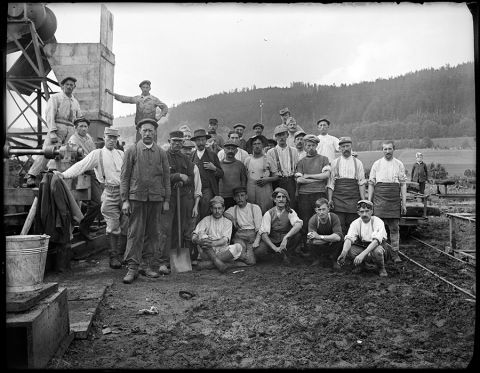

Là, on passe carrément du petit artisanat à la grande industrie. Les entreprises poussent comme des champignons. Les baraquements également. Des centaines de personnes sont recrutées pour manier pelle et pioche, pour extraire cet or noir des entrailles du marais et nourrir les malaxeuses, ces impressionnantes machines qui mélangent la tourbe pour l’homogénéiser avant de la compacter.

«Jusqu’à 800 ouvriers travaillaient dans la région, dont beaucoup de chômeurs et d’internés.» D’internés? «Majoritairement des soldats français faits prisonniers par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, qui étaient accueillis dans notre pays pour raisons humanitaires.» Des réfugiés politiques qui, en échange, devaient fournir un service utile à la population et constituaient ainsi une main-d’œuvre bon marché.

Durant une soixantaine d’années, des tonnes et des tonnes de terre combustible sont exportées aux quatre coins de la Suisse. La demande chute peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La vallée des Ponts ne fait plus figure d’eldorado et les industries présentes se retrouvent sur le carreau. Pas pour longtemps, car elles dénichent rapidement un autre filon: la tourbe horticole!

D’immenses engins de chantier entrent alors en scène et se mettent à ratisser, à écorcher les zones humides préalablement défrichées et asséchées. «La technique ne consiste plus à faire des tranches verticales comme auparavant, mais à exploiter en surface. Ça a été dramatique parce que ce sont des hectares et des hectares de tourbières qui ont été sacrifiés pour enfumer des… jardins!»

La nature libérée

Cette mise à sac durera jusqu’en 1987, année de l’acceptation par le peuple de l’initiative de Rothenthurm. Désormais, les marais sont protégés et leur exploitation est interdite. Il était temps. «Seuls 15% de la superficie de la tourbière des Ponts-de-Martel subsistent aujourd’hui.» Soit 227 hectares, ce qui en fait la deuxième plus grande de Suisse après celle de Rothenthurm.

Ce sauvetage de dernière minute a permis de préserver cet écosystème caractéristique du Haut-Jura et avec lui une faune et une flore très spécifiques, presque endémiques. «Le sol des tourbières ne contient pratiquement pas d’oxygène et est aussi acide que le vinaigre, indique Jacques Ayer. Du coup, peu d’organismes arrivent à survivre dans ces conditions extrêmes.»

Parmi eux, deux espèces emblématiques: les libellules et les sphaignes bâtisseuses de ces habitats marécageux. «La décomposition de ces mousses est à l’origine de la tourbe.» Le phénomène est très lent puisque les tourbières «grandissent» d’un millimètre par an. «Dans l’espace muséal, on a mis une grande règle de 8m30 de haut: c’est l’épaisseur maximale mesurée aux Ponts-de-Martel. Ça signifie que ce haut-marais a au moins 8300 ans.»

Si ces milieux naturels sont importants pour la biodiversité, ils s’avèrent primordiaux dans la lutte contre le changement climatique. «Les tourbières recouvrent 3% seulement de la surface terrestre mais elles stockent deux fois plus de carbone que toutes les forêts du monde.» Cela veut aussi dire que leur destruction pourrait libérer des quantités dantesques de CO2 dans l’atmosphère…

A l’issue de cette visite, à la fois captivante et instructive, nous posons un autre regard sur la tourbière, sur ce biotope si fragile, sur cet univers fascinant et mystérieux, sur ce territoire unique et ô combien précieux.

Maison de la Tourbière

Rue Major-Benoît 3, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Heures d’ouverture: du mardi au dimanche, de 10h à 17h.

Prix: 10 francs adulte, 7 francs AVS et étudiant – 5 francs enfant dès 10 ans.

Plus d’infos sur: +41(0)32 937 27 77 - accueil [at] mdt-ne.ch (accueil[at]mdt-ne[dot]ch) - www.mdt-ne.ch